|

RUE DE LILLE

A travers l'histoire

La rue de Lille est un tronçon de la route qui va de Lille à Gand.

Depuis le rond-point du Cheval Blanc, jusqu'à la Becque de la

Viscourt,frontière entre Roncq et Halluin, elle traverse notre commune du

Sud au

Nord sur une longueur de 5,200 kilomètres environ.

Au fil du temps, elle s'est appelée : « Pavé de Lille à Menin, route

Royale, Impériale ou Nationale ». Selon les régimes en place.

La rue de Lille serait plus récente que la rue du Dronckaert sur

son

tronçon Croix-Blanche Halluin écrit M. le professeur Pierre Leman,

directeur des Antiquités du Nord - Pas-de-Calais dans son article

paru en

1988 dans le livret édité par la direction des Affaires culturelles

de

Marcq-en-Baroul : « La route de Menin ». D'après des plans anciens,

note-t-il, la rue de Lille coupe les parcelles de terrain, tandis

que dans

la rue du Dronckaert les parcelles sont perpendiculaires au chemin.

Ce qui

prouve son ancienneté. »

Malgré cela, la route serait plus que millénaire et pavée dès le

Moyen Age,

rien d'étonnant qu'elle fut autant fréquentée au cours de siècles,

aussi

bien par des princes que par des roturiers.

Les commerçants de Gand et de Bruges l'empruntaient pour venir à

la Foire

de Lille vendre leurs draps vers 1100.

Les pèlerins qui partaient pour Compostelle venant des Pays-Bas

et des

Flandres l'empruntaient également pour se diriger ensuite vers Paris.

Le trajet par voie d'eau sur la Lys et la Deûle était plus agréable

mais

plus long. Dans son histoire d'Halluin, l'abbé Coulon raconte que

Thomas

Becket plus connu sous le vocable de Saint-Thomas de Cantorbery

(archevêque

de cette ville) passa par la rue de Lille. Fuyant la persécution

d'Henri II, roi d'Angleterre, il se réfugia en France et habita un moment

à Lille.

C'est en 1170 qu'il vint à Halluin, baptiser le fils de son ami

Raynaud de Lampernesse. Cet enfant fut appelé Thomas, il vivait encore en 1224.

Devant la menace d'être excommunié, le Roi d'Angleterre fit revenir

Thomas à Canborbery, où il fut assassiné le 29 décembre 1170. En 1395,

le duc de

Bourgogne, Philippe le Hardi, venant prendre possession du comté

des

Flandres, au nom de sa femme Marguerite, ordonne aux échevins des

villages

traversés par la route Royale, de la faire réparer chaque année

:

« Car dit-il, le grand

chemin n'a été refait, il est fort empirez et enfondrez, bientot l'on ne porra aucunement aler à charroi et à

paines, à

cheval en yoer et l'on ne pourra mener les denrées et marchandises

de l'une des villes à l'autre » (français de l'époque). Malheureusement,

cette belle

route servit aussi à de nombreux passages de troupes, qui s'accompagnent

presque toujours de pillages, rançons, incendies, etc.

Il y eut l'armée de Philippe Auguste, les Français de Louis

X le Hutin qui

envahirent le comté en 1315, les Gueux dit Hurlus en 1582 venant

de Menin

et dévastant toute la région, Louis XIV et ses troupes lors de la

guerre de

Succession d'Espagne, le Prince d'Orange venant assiéger Lille,

les

Français s'opposant aux Autrichiens en 1793, la Grande armée de

Napoléon en

1803, les Cosaques en 1814, Louis XVIII fuyant Paris en 1815 avec

ses

Mousquetaires. Et plus près de nous l'armée de Guillaume II en 1914

et la

Wehrmacht en 1940.

Heureusement, ce n'était pas toujours de tristes cortèges qui empruntèrent

la rue de Lille. A la mort de son père Philippe II d'Espagne, l'infante

Isabelle hérita du comté de Flandre. Accompagnée de son mari Albert

d'Autriche, elle entreprit de faire le tour de ses états. Venant

de Courtray, les archiducs arrivèrent à Halluin le 5 février vers midi,

dans

un beau carrosse attelé de six chevaux blancs. Tous les seigneurs

et

gentilhommes des environs étaient convoqués à Halluin pour les recevoir.

Les archiducs partirent ensuite vers Lille, en passant par Roncq.

Tout au

long de la route, les paysans acclamaient les souverains et tiraient

des

coups d'arquebuses.

Vingt-cinq ans plus tard en 1625, Isabelle repassa plusieurs fois

rue de Lille pour aller aux Pays-Bas dont elle était devenue gouvernante

générale

après la mort de son mari.

Quand, après la guerre du succession d'Espagne, Louis XIV

eut récupéré les

Flandres et les Pays-Bas, il résolut de faire lui aussi un grand

périple dans ses nouveaux états.

Il partit de Saint-Germain-en-Laye le 28 avril 1670 avec toute sa

cour. Le

Roi se rendit à Tournai, à Audenaerde et de là à Courtrai où il

arrivera le

21 mai. Le lendemain, il se dirigea vers Menin, et arriva vers 10

h à

Halluin pour « disner » vers midi. Il repartit ensuite vers Lille

en

passant par Roncq.

Toute la chaussée de Menin à Lille, c'est-à-dire quatre lieues (16

km)

était bordée d'une foule de paysans que les baillis avaient convoqués

pour

crier « Vive le Roy » tout le long de la route jusqu'à Lille où

le

souverain arriva vers 6 h du soir.

Louis XIV était accompagné de la Reine, de Monseigneur le Dauphin,

de

Madame, etc., et aussi Mlle de Montpensier et du ministre Louvois.

Le cortège du Roi et sa suite comportaient au moins 300 carrosses

et 3.200

chevaux.

Sans le faste du roi Soleil, le « Journal de Roubaix » du 8 août

1928

relate en ces termes le passage du prince Edouard, héritier du trône

d'Angleterre.

« Durant toute la matinée

d'hier, de nombreuses autos transportant vers

Ypres de nombreux légionnaires britanniques, ont traversé la commune.

Vers

9 h, on signale le passage du général Weygand qu'accompagnent le

général

Goura et le gouverneur de Paris, ainsi que le maréchal Pétain. Le

convoi du

Prince arriva vers 10 h. Il se composait de six voitures, son Altesse

occupait la deuxième.

![]()

Bon nombre de curieux stationnaient sur les trottoirs de la rue

de Lille.

En certains endroits, des gendarmes étaient postés.

Sans bruit, mais reconnus par des Roncquois, c'est Hitler et

Goering qui

passèrent par notre rue deLille vers 1940. Quelques jours après,

l'occupation allemande de Roncq le 28 mai 1940, des habitants

de la «nouvelle rangée » à la Déviation (rue de Lille) se trouvaient devant

leur

maison. Entre autres Charles Flament et Raoul Coisne. Venant de

la

direction de Lille, ils virent arriver des matos aux conducteurs

armés

précédant des véhicules découverts avec passagers, d'autres avec

des

mitrailleuses.

« Regardez, dit Raoul,

désignant une voiture, c'est Goering. » Et Charles

reconnut Hitler assis près du chauffeur dans une voiture avec des

passagers

à l'arrière. On sait aujourd'hui qu'Hitler vint visiter les

1 et 26 juin 1940, était-ce un pèlerinage ? Les endroits

où il avait séjourné en 1914-1918. En Belgique à Kruiseeche alors

hameau de

Comines où il connut le baptême du feu en 1914, Messines, Wijtsmchaete,

il

fut blessé dans cette dernière, et en France à la Montagne de Wervicq

où il

fut gazé dans la nuit du 13 au 14 octobre 1918 par des obus à gaz,

tirés

par les Anglais. Il resta aveugle cinq jours et en parle dans son

livre «Mein Kampf ». Il passe la nuit du 1er au

2 juin 1940 à

Annapes (F). M. Henri Bourgeois, président de la Société d'histoire

de

Comines - Warneton, a fait une étude très détaillée de ces journées.

En mai 1940, c'est une immense foule d'inconnus que la rue de Lille

vit

passer. Réfugiés quittant la Belgique envahie, à pied, en vélo,

en voiture,

ils se bousculaient sur la route

.

Un peu plus tard, en juin, ce sont les prisonniers français et anglais,

en

colonnes par quatre se dirigeant vers l'Allemagne à pied. Ils avaient

pour

la plupart étaient faits prisonniers dans la poche de Dunkerque

autour

deLille ou dans les Flandres. On en vit passer dans les deux sens.

Dès qu'une de ces colonnes était annoncée, des Roncquoise partaient

en vélo en direction de Lille, afin de voir si l'un des leurs était parmi

les

prisonniers, afin de leur glisser quelques douceurs et pour quelques

uns

d'entre eux, de quoi soigner leurs pieds douloureux après

de longues

marches.

![]()

Julien Olieux est quelque part sur la photo

Mais, n'oublions pas de rappeler pour ceux qui ont

connu cette période, la

triomphale arrivée à Roncq en septembre 1944 de l'armée des Alliés

;

Anglais, Canadiens, Américains venus nous libérer, accueillis à

bras

ouverts, on leur jetait des fleurs, les jeunes filles s'asseyaient

sur les

chenillettes et le capot des voitures à l'arrêt, on les embrassait

et on

leur offrait à boire. Ceux qui vécurent ces instants ne peuvent

l'oublier.

Revenons un peu en arrière. Au temps des diligences, il en partait

une de

Lille tous les jours pour Gand et Bruxelles passant par La Madeleine,

Marcq-en-Baroul, Bondues, Roncq, Halluin, Menin, Courtray, Gand,

puis

Bruxelles. Là il y avait une correspondance pour Liège et l'Allemagne.

Le

départ était en été à 6 h et 6 h 1/2 l'hiver. Ces diligences s'arrêtaient

à

diverses auberges dont « La tête d'or » à Roncq, afin de déposer

ou prendre

des voyageurs ainsi que des marchandises et changer de chevaux (l'abreuvoir

y était encore visible il y a quelques années).

Autrefois, bien avant la Révolution, toutes les routes royales,

impériales,

nationales ou départementales étaient plantées d'arbres des deux

côtés.

C'était « le bois des pauvres ». Ceux-ci avaient le droit de ramasser

les

petites branches tombées et quand on élaguait, les grosses branches

leur

étaient distribuées par le bureau de Bienfaisance. Au début d'avril

1918,

presque tous les arbres bordant les routes roncquoises furent brisés

ou

déracinés par plusieurs ouragans. Tous ces arbres furent débités

et vendus

au plus offrant. Le produit des ventes fut affecté au remplacement

des

arbres manquants. L'histoire ne dit pas avec quoi se chauffèrent

les

pauvres en attendant que les arbres repoussent.

Trois courses cyclistes auraient emprunté la rue de Lille : l'une

le 17

avril 1910, Paris - Menin ; la seconde, le Tour de France en 1946

ou 47, ce

jour-là les ouvriers et ouvrières de chez Motte (Actival) eurent

la

permission de quitter leur travail 1/2 heure pour regarder passer

la

course? Quand à la troisième, c'est beaucoup moins précis. Ce serait

le

circuit des trois villes rouges (départ d'Halluin) dont la date

est

toutefois inconnue. L'un ou l'autre de nos lecteurs et lectrices

aurait-il

entendu parler des trois courses ou peut-être y assisté, nous serions

heureux si l'on voulait bien nous contacter. Références :

- Livret « La route de Menin » édité en 1988 par la direction des

Affaires

culturelles de Marcq-en-Baroul.

- Histoire de Roncq de l'abbé Coulon.

- Histoire d'Haluin de l'abbé Coulon.

- Archives du « Journal de Roubaix ».

- Souvenirs personnels de Roncquois.

Dans le prochain épisode, rendez-vous au rond-point du Cheval-Blanc

pour

une promenade de 5,200 kilomètres.

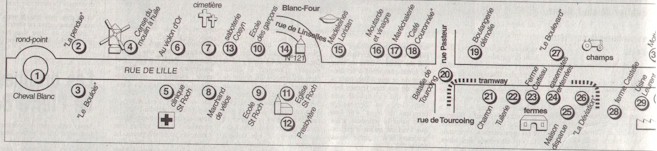

Nous voici donc au rond-point du Cheval Blanc C'est là que

se situe la résidence du même nom dont nous avons déjà parlé ultérieurement.

Avançons un peu. C'est à notre gauche que se trouve le point culminant

de

Roncq (54 mètres, carte ING), au lieu-dit « La Pendue » ou « Les

Pendues » selon les cartes. Nos ancêtres y avaient établi deux moulins,

l'un à blé, l'autre à huile. C'est peut-être ce dernier qui était

appelé

sur une carte d'état-major : « moulin désolé », mauvaise interprétation

de

« moulin des olieux » (moulin des huiliers). L'un des deux existait

déjà en

1610, on peut le voir sur la planche 62 représentant Bondues-La

Croix

Blanche, d'un des albums de Croy, dessiné en 1610 par Adrien de

Montigny

sur l'ordre du Duc de Croy, seigneur de Roncq et environs.

Plus proche de nous, c'est sur cette même hauteur qu'en 1939, la

213 batterie de D.C.A. du 410R.A. édifiera une plate

forme surélevée afin de surveiller les environs jusqu'au Mont Kemel.

Quatre

canons de Défense Contre Avion étaient déjà installés dans le pré

entre la

plate forme et la rue de Lille.

De l'autre côté de la route, toujours en 1939, au lieu-dit « Le

Boulois »,

il y avait quelques petites maisons L'une d'elle était un café

« Au Chanteclair » tenu par M. et Mme Courtois, où les

soldats

pouvaient se divertir en dansant au son d'un orchestre formé par

les

enfants de la maison. On y servait du poulet-frites, car les tenanciers

faisaient l'élevage de ces volailles.

Les soldats n'avaient pas loin à aller, un sentier longeant la batterie

aboutissant en face cu café. Les soldats anglais du château d'Hespel

à

Bondues y venaient aussi.

Le lieu-dit « La Pendue » était connu sous le nom de « quartier

à puches ».

Puche est un mot patois désignant soit un puits soit une puce. Il

est à

supposer que le quartier ne comptait pas plus de puits qu'ailleurs

dans la

commune qui en possédait plus de 600, il faudrait plutôt penser

aux puces,

car au nº9 habitait un marchand de chiffons, résidence

idéale pour

ces bestioles.

Toujours à gauche, au nº21, se trouvait la ferme Destombes , dite « cense du moulin à huile » ou « ferme de la Rousselle ». De quand date cette ferme&fine;? Il est impossible de le dire. Bien que sur l'imposte la date de 1799 était gravée, la cense est plus ancienne. En effet, dans leur plaquette « Ceux de la Rousselle » Narcisse et André Destombes ayant fait des recherches sur la famille nous disent que la ferme de la Rousselle s'appelait déjà « cense Destombes » bien avait 1789 et était occupée par cette famille depuis plusieurs générations. On retrouve Hippolyte, Marie-Antoinette, Toussaint, Louis installés dans la ferme avant 1754. Un de leur descendants Jean-Baptiste, qui fut maire de Roncq de 1800 à 1803, y vit le jour en 1760. Il exerçait le métier de cultivateur et marchand huilier. En 1802 il obtient du premier Consul l'autorisation de rétablir le culte catholique à Roncq. La ferme comportait un étage qui a été démoli pour raison de vétusté. En même temps disparaissait un souvenir.

C'est en effet dans la grande salle qui s'y trouvait, qu'un prêtre

réfractaire, l'abbé Brédart, déguisé en marchand de bestiaux, célébrait

la

messe de cachette au péril de sa vie et de celle des fermiers pendant

la

Révolution. Un jour, sur le point d'être surpris, il s'habilla en

hâte,

sauta par la fenêtre et s'enfuit en direction de Linselles.

Quand le moulin fut démoli, les ailes furent utilisées comme plafond

pour

la bergerie. Sur l'imposte en plus de la date 1799, on pouvait voir

un

petit moulin sculpté, en bois.

Jean-Baptiste avait épousé Aimable Catteau le 14 octobre 1783 dont

les

parents exploitaient le manoir de Créquillon appartenant au comte

des

Wazières, dernier seigneur de Roncq.

Jean-Baptiste décède à Roncq en 1818.

Son fils Jean-Baptiste lui succède. Il épousa Catherine Vandebeulque

en

1823, et n'auront qu'une fille Florine qui convola plus tard avec

un autre

Jean-Baptiste Destombes son cousin. C'est ce ménage qui exploitera

« La

Rousselle ». C'est toujours un Jean-Baptiste qui sera propriétaire

en 1860

avec son épouse Sidonie Soenen. Leurs fils Jules né en 1908 est

le dernier

exploitant avec son épouse Léontine Vanbelleghem. Ils eurent un

fils Guy né

en 1940.

Beaucoup d'anciens Roncquois ont connu Jules. Quand son épouse décéda

en

1983, il continua seul à exploiter sa ferme.

Le 2 mars 1988, le feu prit dans les combles. Jules ne voulait pas

quitter

sa ferme. Il dut pourtant le faire en février 1992, devant entrer

à

l'hôpital de Tourcoing, où il décéda 15 jours plus tard.

La ferme Destombes fut réhabilitée par une association culturelle

propriétaire des lieux à cette époque.

En face de la ferme, a peu près à l'emplacement de la clinique Saint-Roch,

le Sieur Louis Capelle, fabricant de toile, demande l'autorisation

d'établir à cet endroit une briqueterie temporaire sur son terrain

en 1854.

De même, mais l'endroit exact n'est pas précisé, le Sieur Charles

Louis

Bostyn voudrait établir une fabrique de chicorée à la Rousselle

en 1859.

Durant ses campagnes, le duc de Marlborough séjourna à la ferme

de la

Rousselle, lors du siège de Lille, en 1708.

En 1814, à la fin de l'Empire, les Cosaques installèrent

leurs campements

dans les environs. A droite de la clinique Saint-Roch qui vient

récemment de fermer la section maternité fut, bâtie en 1981 en remplacement

de la clinique et maternité de Linselles. Plus tard une aile fut

ajoutée

pour accueillir les convalescents.

A gauche, au 41, se trouvait un café : « Au Violon d'Or » tenu

par Henri Wattrelos plus connu sous le nom de Terlos. Il faisait

partie de

l'harmonie du Blanc Four et aimait animer son quartier. Au mois

d'août

1931, il voulut organiser un spectacle qui attirerait du monde :

faire

envoler un ballon. Le grand jour arrivé, il y avait foule dans la

pâture où

l'engin était arrimé. Henri monte dans la nacelle avec sa fille.

Il tient à

la main deux sacs : l'un contient son meilleur pigeon qu'il veut

lâcher

très loin du Blanc-Four, et dans l'autre sac il a placé une bonne

bouteille

de Genièvre qu'il espère boire là-haut.

L'harmonie entonne la Marseillaise tandis que le pilote lâche du

lest. Pas

suffisamment car le ballon part à l'horizontale et fonce sur les

musiciens qui n'ont que le temps de se mettre à l'abri. On allège encore le

ballon

qui, cette fois, s'élève tandis qu'Henri salue la foule avec son

képi.

Mais est-ce la peur&fine;? L'émotion du départ? ou

les prunes du

jardin mangées le matin&fine;? Arrivé au-dessus de La Madeleine,

Terlos fut

pris d'un besoin urgent et le ballon dut atterrir en catastrophe.

Henri et

sa fille sont rentrés en train. Prévenue, on ne sait pas comment,

l'harmonie alla les attendre à la gare du Pied de Bouf pour leur

donner une

aubade (d'après un article paru dans Nord Eclair en 1979).

Toujours du même côté, se trouve le cimetière du Blanc Four qui

date de 1873. C'est là qu'est inhumé Alphonse Loul, ancien maire

de Roncq.

Près de la porte, rue du Bois Blanc, on peut voir les tombes de

trois

militaires anglais tués en mai 1940 rue Pasteur.

En face de l'entrée du cimetière, rue de Lille, il y avait un marchand

de

vélos , Désiré Cospain. C'était aussi un café,

siège « Des Joyeux

Pédaleurs ».

On arrive ensuite au complexe sportif Joël Bats, bâti à l'emplacement

de la

ferme Grimonpont.

Continuons à descendre vers l'église, au 114 se trouve l'école Saint-Roch

(mixte maintenant, c'était autrefois l'école

des filles, celle

des garçons se trouvait de l'autre côté).

Tout de suite après,

le contour de l'église avec, au bout à droite,

le presbytère . C'est là que le 15 septembre 1911 il faillit

y avoir un drame.

Le « Journal de Roubaix » raconte les faits en ces termes dans la

parution

du lendemain :

« Tentative d'assassinat sur la personne de Matthieu Boulanger,

curé à

Saint-Roch au Blanc Four. Les malfaiteurs sont entrés par effraction.

Ils

ont d'abord attaqué la bonne, Flore Bochard, qui dormait en bas,

avec une

matraque et deux revolvers, et l'ont emmenée dans le bureau du curé.

Ils

ont fait sauter le secrétaire et réclamé les clés du coffre fort.

N'ayant

rien trouvé, ils ont forcé la bonne à appeler M. le Curé qui était

à

l'étage. »

Comme ils menaçaient le curé, celui-ci les mit en confiance en leur

disant

qu'il allait leur donner l'argent qu'il avait. Alors, d'un mouvement

brusque, M. Boulanger relève le premier revolver de la main droite

et

abaisse l'autre d'un coup de poing. Les deux coups partent en même

temps

d'un l'atteint, au bras, l'autre à la tête. Les agresseurs prennent

la

fuite.

« Les voisins accourent, ayant entendu les coups de feu. Ils appellent

le docteur et la police. La bonne a tellement été effrayée qu'elle

a une

crise cardiaque. »

Nous l'allons pas reprendre ici l'histoire de l'église du Blanc

Four, elle

parue dans l'édition de Nord Eclair du 20 février 2000.

C'est au nº 101 que Honoré Cosyn fonda une saboterie .

Il était

né le 1er février 1865 à Lovendeghen près de Gand en Belgique,

comme beaucoup de nos ancêtres, et son épouse Rosalie Verhulst à

Halluin,

le 10 décembre 1867.

Ce n'était pas une mauvaise idée de fabriquer des sabots, car beaucoup

de

Roncquois en portaient pour aller au jardin, à l'école, au travail.

L'hiver

on y mettait de la paille pour avoir plus chaud. Pour les gros travaux

ils

étaient simplement en bois brut, mais les femmes coquettes aimaient

avoir

pour le dimanche de beaux sabots décorés et vernis.

Honoré et Rosalie eurent 10 enfants. 6 garçons et 4 filles qui ont

tous de

près ou de loin participé au succès de l'entreprise.

Avec l'arrivée des chaussures en cuir et en synthétique, le port

des sabots

a disparu. La grande entreprise, toujours au Blanc Four, au même

endroit! a diversifié ses activités autour du bois.

Le nº 12 a vu souvent ses activités changer.

Ce fut d'abord un

tissage puis, vers 1900, une minoterie exploitée par Mme veuve

Aloïs Ghesquière ; vint ensuite M. Titecat, marchand de charbon

et pommes

de terre et enfin M. Caboor, même profession.

Dans un petit journal « Le Dimanche de Roubaix-Tourcoing », daté

du 7 août

1932, à la page 8, on peut lire une enquête sur une biscuiterie

roncquoise

située au 113, rue de Lille (173 actuel). C'est, vous l'avez

deviné, la Biscuiterie Loridan. Dans cet article, l'auteur vente

la qualité

des produits et parle des 60 variétés de biscuits fabriqués ; des

secs, des

fourrés, des cakes, des gaufres et surtout des madeleines. Les frères

A. et

P. Loridan étaient déjà là en 1919. La biscuiterie occupait alors

100

mètres carrés. En 1932, il y en a 700. Là aussi les activités se

sont

diversifiées et les fameuses madeleines roncquoises sont fabriquées

à Caen

aujourd'hui.

Heureusement, il reste le cortège traditionnel.

Quelques mètres plus loin, à l'emplacement de la supérette, il y

avait une

fabrique de moutarde et vinaigre . On ignore

le nom du fabricant

ainsi que l'époque où elle a fonctionné. Les documents anciens sont

quelquefois très imprécis.

Après quelques maisons et la maréchalerie Capelle nous voici

arrivés au « Café Couronnée » (prénom féminin

au début du

20ème siècle). En 1922, la façade fut défoncée

par le tramway qui

avait son terminus rue de Tourcoing et qui, rompant ses freins,

traversa la

rue de Lille et alla s'encastrer dans l'estaminet (nous en reparlerons

plus

longuement quand nous arriverons à la rue de Tourcoing).

Toujours à gauche, il y avait une boulangerie aujourd'hui

démolie pour plus de visibilité au carrefour. C'est là que, le 12

avril

1905, éclata un violent incendie à 2 h du matin, que le « Journal

de

Roubaix » relate en ces termes :

« Incendie à la boulangerie Vandeputte au Blanc Four, dans les

bâtiments affectés à la boulangerie, écurie, remise en hangar. La

toiture

s'est effondrée, tout est détruit.» Un cheval qui n'avait pû s'enfuir fut carbonisé dans son écurie.» Les pompiers de Roncq ont mis deux heures pour éteindre l'incendie.

» Le cheval était déjà tombé, asphyxié par l'épaisse fumée.

» Les dégâts se montent à 5.000 F pour les bâtiments, 1.000 F

pour le cheval, 1.000 F pour les ustensiles de boulangerie,

500 F

pour le pétrin mécanique, 700 F pour le fourrage et la

farine,

300 F d'objets divers, soit 8.500 F.

» On suppose que le feu a pris à l'écurie qui est contiguë au four

en

briques de la boulangerie. Une étincelle sera passée par une fissure

du mur

et communiqué le feu à la paille. »

Au carrefour des rues de Lille et de Tourcoing eut lieu la phase

finale de

la bataille de Tourcoing en 1794. (Voir Nord Eclair du 2 mars 1997,

hameau

du Blanc Four I).

A droite, juste à l'emplacement de « Auto décor » <..>(21)<¥>,

existait un

charron. Sur son trottoir, stationnaient des chariots de fermes

de tous

calibres. Appuyées contre le mur, de grandes roues de bois qui attendaient

d'être réparées. Jules Devos était aussi maréchal ferrant. Il avait

deux

ouvriers, qui n'avaient pas jugé bon de faire grève en 1921. Revenant

en

cortège de l'usine des eaux rue Pasteur, les grévistes, voyant que

l'on

travaillait chez Jules, défoncèrent la porte et firent sortir les

ouvriers.

La maison de Jules Devos était très vieille, elle était déjà sur

le plan de

1830. Elle fut démolie en 1962 pour être remplacée par une maison

neuve et

un garage (le 194 actuel).

On nous a raconté qu'entre le Blanc Four et la Déviation, dans une

maison

en démolition on avait retrouvé une statue de Christ en bois de

hauteur

d'homme derrière un mur de la cave. Il est fort probable que ce

soit là,

car il n'y avait pas de maison aussi vieille dans le coin.

Cette statue daterait paraît-il de la Révolution. Elle était bien

humide et

abîmée. Qu'est-elle devenue&fine;? Si quelqu'un pouvait éclairer

notre

lanterne, il serait le bienvenu.

Juste à côté fut fondé par Marcel Cozette en 1908, une poterie

tuilerie et fabrique de tuyaux en terre vernissée, reprise par Scalabre

en

1920.

Après la ferme Catteau , toujours du même

côté, à une centaine

de mètres plus loin on voit une prairie un peu plus haute que la

route et

en pente. Sous cette herbe verte, il y a trois casemate allemandes

«blockhaus » de la guerre 1914-1918 <..>(24)<¥>. Comme

ces constructions

sont très difficiles à détruire, on a trouvé plus judicieux de les

recouvrir de terre et d'y semer de l'herbe afin de refaire une pâture.

Les

habitants de la rangée de la Déviation les dégagèrent en 1939 pour

servir

d'abri éventuellement. Les vieux Roncquois se souviennent qu'il

y avait

aussi à cet emplacement une vieille maison

disparue après 1945

qui était citée sur le cadastre comme bâtiment rural en 1830 et

ferme en

1912. Près de là aboutissait un sentier venant de la rue du Moulin,

près de

l'estaminet « Au Tonkin ». N'oublions pas que Roncq n'est pas un

« plat

pays » mais fait d'élévations et dénivellations très accentuées

par

endroit. Nos rues le prouvent. Nous sommes donc au lieu-dit « La

Déviation

» qui doit son nom au fait qu'en 1924, lors de l'installation

de la ligne de tramway R, celle-ci fut déviée dans les champs. Elle

passait

le long du « Bois Leurent » enjambant ensuite les rails du chemin

de fer

par une passerelle, pour rejoindre la rue de Lille par la rue du

8-Mai-1945

(rue du Gaz). Car la société de chemin de fer ne voulait pas que

les rails

du tramway croisent ceux du train. Le lieu-dit « La Déviation »

ne s'est

pas toujours appelé ainsi. Sur une carte de 1769 l'ingénieur géographe

du

Roi, R. Villaret dénomme cet endroit « Le pont à plume » (au singulier).

Une carte d'état-major de la fin du 18ème siècle

donne la même

appellation, mais au pluriel. Qu'était-ce ce pont à Plumes;?

Plus proche de nous, vers 1910, l'endroit est appelé « Le Boulevard

» car

la chaussée avait été refaite en pavés plats au lieu de gros grés

ronds. Un

café changea de nom et devint « Le Boulevard »

Le 27 mars 1906, le Journal de Roubaix raconte : « Henri Dekeyser,

27

ans, berger chez Vanluchène faisait paître ses moutons au lieu-dit

« Le

Boulevard » le long de la route nationale 17, quand une automobile

roulant

à vive allure, a accroché le chien du berger et l'a tué sur le coup,

a

poursuivi la route sans s'arrêter.

» Le chauffeur était revêtu d'un manteau de peau à long poils noirs,

coiffé d'une casquette nouée à visière luisante. »

Imaginez à notre époque un troupeau de moutons en train de paître

le long

de la rue de Lille&fine;!

Quelques années plus tard, en janvier 1909, un jeune homme de 22

ans,

jabitant rue de Tourcoing, revenait chez lui vers onze heures du

soir,

après s'être un peu amusé dans un café au centre. Arrivé au lieu-dit

« Le

Boulevard » il entendit des plaintes et s'étant approché, il trouva

un

homme couché par terre qui lui dit avoir été écrasé par une voiture

à deux

roues qui était partie vers le Blanc Four, l'homme avait 59 ans

habitant

Tourcoing. Comme il était blessé le jeune homme courut chercher

le docteur Galissot, tandis que des voisins installait le blessé dans la salle

de

l'estaminet « Le Boulevard ».

Le docteur constata qu'il avait la cuisse cassée et le fit admettre

à

l'hôpital.

Mais, après enquête, il s'avéra que le blessé était un ivrogne qui

avait

été vu en état d'ébriété dans la soirée, et tout porte à croire

qu'il n'a

pas été écrasé car ses vêtements ne portent pas de traces de roues.

Son

pantalon déchiré aux genoux prouve qu'il est tombé plusieurs fois,

et c'est

probablement dans sa dernière chute qu'il s'est cassé la cuisse.

C'est

aussi l'avis du docteur Galissot.

A droite de la route, il y avait la ferme Castelle

qui portait

la date de 1876 sur le pignon. A cet emplacement s'élèvera bientôt

un parc

de loisirs.

Du même côté une centaine de mètres plus loin, à l'emplacement actuel

de Chocmond, se trouvait l'usine Leurent , filature

de lin.

L'histoire a commencé quand André Leurent, venant de Dunkerque où

il était

né en 1774, s'installa à Roncq comme médecin avec son épouse Sophie

Suin de

Tourcoing. Ils eurent 10 enfants Eugénie, Jules, Laurence, Louise,

Henri,

Joséphine, Hermance, Victor (décédé à 1 an), Victor (décédé à 10

ans),

Désiré qui a épousé Pauline Lefort, dont il eut 6 enfants.

André était un homme paisible et bon, qui ne faisant pas fortune

car

beaucoup de Roncquois avaient recours aux rebouteux.

Afin de pouvoir élever ses enfants et leur payer des études, son

épouse

Sophie eut l'idée de créer un commerce de tissus au 411, rue de

Lille

(Macif). Quelques années plus tard leur fils Henri trouva qu'il

serait plus rentable de fabriquer du tissu plutôt que simplement le vendre.

Il détourna

de sa carrière de médecin son frère Jules. Le jeune Désiré les rejoindra

plus tard.

Ils rachètent alors un tissage à Tourcoing, mais les affaires ne

marchent

pas et c'est le désastre.

Pour redresser la situation, maman Sophie n'hésite pas. Elle engage

sa

fortune personnelle, les biens de son mari décédé et la dot de ses

filles

qui restèrent célibataires. Son but était de créer à Roncq, une

filature de lin, ce dernier étant beaucoup cultivé à Roncq et environs et même

roui sur

place aux lieu-dit « Riche Vinage » ou sur pré, ou champ.

Le 1er août 1879 une société fut fondée sous

la raison sociale de

Leurent Frères (Henri étant décédé) achètent à Roncq un terrain

dont une

parcelle appartient à Jean-Charles Desrumaux et le reste à Jean-Baptiste

Quecq de Lille. Le tout près de la gare. La première partie de l'usine

fut

bâtie à 50 mètres en retrait de la route, elle comprenait trois

étages. On

voulait que cette façade ait fière allure. Tout en haut, une petite

niche

abritait une statue de saint Joseph. La « Filature de la Vallée

» était

née.

Afin de faciliter l'entrée du lin dans l'usine, un raccordement

de 300

mètres avait été établi avec la voir de

chemin de fer toute

proche. Des trains entiers, lourdement chargés de lin, arrivaient

en gare.

Ils y laissaient les wagons destinés à l'usine. C'est un par un

que ces

derniers étaient acheminés dans l'entreprise, tirés par des chevaux

ou

poussés par des ouvriers et en dernier lieu tractés par un engin

motorisé.

Une bascule permettait d'en contrôler le poids.

En 1884 on y ajouta, écurie, remise, un tissage de lin, puis de

1887 à 1909

d'autres agrandissements. Tant et sin bien qu'en 1914, l'usine occupera

18.000 mètres carrés et comprendra, outre la filature, un peignage,

un

tissage, un magasin, une filature d'étoupe, une salle de préparation,

un

dévidage, une forge, un bassin de décantation, une plaque tournante

et la

voie ferrée, un pont à bascule, une génératrice, des bureaux, une

cheminée,

la maison du concierge, le réfectoire. Les machines, dont Désiré

était très

fier, venaient d'Irlande, de la compagnie « James Mackie et Sons

».

En 1896 les demoiselles Leurent, Eugénie et Hermane, cédèrent leurs

parts à

leur frère Désiré, Jules était décédé en 1883.

Désiré avait épousé Pauline Lefort dont il eut 6 enfants. L'aîné

Désiré

(qui épousera plus tard Berthe Hassebrouck) et Edouard avaient rejoint

la

société ainsi que Léon Vernier Leurent, gendre de Désiré père. La

société

devint alors Leurent et Compagnie.

En 1902 Désiré Leurent Lefort laisse la place à ses fils et gendre.

Mais

celui-ci quitte la société qui s'appelle désormais Leurent Frères.

Désiré père habitait une grande maison au centre de Roncq, qu'il

avait fait bâtir (nous y reviendrons). Quant à Désiré fils, il habitait Tourcoing

et

prenait chaque matin le train pour venir à l'usine. Pour se rapprocher

de

son travail, il acheta en 1903 à Henri, Valéry et Malvina Dupont,

filateurs

de lin à Halluin, une grande maison qu'il fit agrandir en 1920 (notre

mairie actuelle).

Pour faire marcher l'usine, la main d'ouvre ne manquait pas, il

y avait

bien sûr des Roncquois, Halluinois, Bousbecquois, Linsellois, mais

aussi

beaucoup de Belges. On en compte 406 en 1927. Vers 1950, les ouvriers

et

ouvrières venaient plutôt de la région minière. Des autocars complets

venant de Seclin, Hénin Liétard (Hénin Beaumont aujourd'hui), Lens,

Courcelles, Montigny-en-Gohelle, etc., les amenaient pour les équipes

de 5

h à 13 h et de 13 h à 21 h.

La guerre de 1914-1918 stoppe totalement l'activité de l'usine.

C'est

d'abord l'occupation, puis les réquisitions des métaux, des machines,

au

grand désespoir du patron. Les salles et locaux servent de cantonnement

ou

magasins pour l'armée.

Quand la guerre finira il ne restera que des salles vides. Le 14

octobre

1918, quand les Allemands se retirent, ils ne veulent rien laisser

derrière

eux et dynamitent la salle des machines, comme ailleurs, pour ruiner

notre

industrie.

Après la guerre, les dégâts furent réparés grâce aux dommages de

guerre.

Désiré acheta de nouvelles machines en Irlande et l'activité reprit.

En 1939 l'usine n'eut pas tant à souffrir. Elle tourna cependant

au

ralenti. Beaucoup d'hommes étaient prisonniers ; la matière première,

le

lin, était encore disponible dans la région et ailleurs en France.

La pleine activité reprit vers 1945 et la filature atteignit son

apogée

dans les années 1950-60.

Avec l'arrivée sur le marché des matières synthétiques, les affaires

déclinèrent et, en 1986, l'usine, qui avait été rachetée entre-temps

par le

groupe Boussac Saint Frères, ferma ses portes. Une partie du personnel

partit travailler à Neuville-en-Ferrain sur la zone industrielle

où une

entreprise de moindre importance « La Française du Lin » avait été

installée.

Les bâtiments de la « Filature de la Vallée » restaient inoccupés.

Quelques

années plus tard il fut décidé de les démolir.

Le mardi 14 avril 1992, 28.000 mètres carrés du site étaient réduits

en

gravats. Il ne restait que le bâtiment en front-à-rue et la cheminée

qui se

dressait au milieu de la cour.

Le 8 avril, comme si elle disait un dernier adieu, les Roncquois

purent la

voir cracher des volutes de fumée noire et le 14 avril, à 11 h 45,

elle

implosait.

Un souvenit cher au cour de vieux Roncquois et Roncquoises, c'est

le bassin

du « réfrigérant » au milieu de la cour, ou l'été, ils pouvaient

faire

quelques brases dans une eau tiède, lorsque la filature était en

activité.

C'est en décembre 1996 que fut posée sur ce site la première pierre

de

Chocmod.

De l'autre côté de la rue de Lille où se trouve aujourd'hui Actival

, était une autre usine : « Chez Motte »,

« à m'mou Motte »

comme on disait autrefois. Cette manufacture de draperies fut construite

par les frères Leurent, filateurs de lin. Ceux-ci possédaient déjà

5

hectares, 11 ares de terres de labours achetées vers 1890. Ils achetèrent

en 1907 1 hectare 25 ares de plus à quelques cultivateurs roncquois,

Couvreur, Catteau, Destombes, Leconte et à un certain M. de la Chaussée,

demeurant à Paris, afin d'y faire construire l'usine.

En 1908 la municipalité voulait élargir le chemin latéral au

chemin de fer et proposa alors aux frères Leurent de leur acheter

7 ares 58

dans ce but. Après quelques discussions sur le prix, les frères

Leurent

cédèrent le terrain pour le franc symbolique.

L'usine avait à peine produit pendant quelques années, que la guerre

de

1914 survint. Comme la filature de lin, l'usine fut occupée par

les

Allemands, les métaux, les métiers furent réquisitionnés. Des bains-douches

pour l'armée y fonctionnèrent, chauffés par les chaudières. Le 14

octobre

1918 au matin, les Allemands firent sauter la machine à vapeur et

les

générateurs de courant.

ZE 1920, les frères Leurent vendirent la manufacture à la société

anonyme

Motte-Dewavrin dont le président était M. Alphonse Motte-Dhalluin,

elle

devint alors la « Manufacture des Draperies de Roncq » dont le P.-D.G.

était Pierre Motte. Les frères Leurent cédèrent en même temps les

dommages

de guerre pour reconstruire l'usine.

L'usine se développa et s'agrandit. Outre le tissage, les magasins

les

bureaux, la génératrice, l'écurie, la cheminée, etc., on y ajouta

une salle

de préparation, une de retordage en 1928, et un atelier de piqûrage

en

1932. La laine entrait en gros ballot par une porte de la rue Latérale

après avoir été piqûré, le tissu partait vers Tourcoing pour y être

lavé et

teint. L'usine occupait moins de Belges que la filature de lin.

C'était

surtout du personnel roncquois. Ce personnel était souvent plus

fier. Pour

certains ateliers, les femmes allaient travailler en chapeau.

Une partie de la production était destinée à l'armée et les ouvrières

du

piqûrage voyaient défiler entre leurs mains de grandes pièces de

tissu

kaki. Une autre partie était destinée à l'Angleterre.

Au milieu de la cour il y avait un grand bassin de décantation qui

recevait

les eaux du lavage de la laine brute. Par temps de chaleur, ce bassin

dégageait une odeur telle, qu'il fallait fermer les fenêtres. L'usine

Motte

était une des rares entreprises où la laine entrée en toison ressortait

en

tissu. Il ne manquait que la teinture qui était effectuée chez Motte

Dewavrin rue des Anges à Tourcoing.

Tout comme la filature de lin, l'activité déclina avec l'arrivée

sur le

marché des fibres synthétiques et, le 12 décembre 1982, Motte Dewavrin

déposa son bilan.

Dans les locaux vides s'installerent plusieurs entreprises et le

site fut

appelé « ACTIVAL ».

|

Jacqueline et Julien avec l'aimable autorisation de Nord

Eclair moyens techniques CRRAI http://www.crrai.com tél:03.20.94.12.32 |